ラバウルの空で右手を失った村上令(中20回・西日本新聞社運動部長)は、呉海軍病院のベッドの上で、篠栗の両親あてに、はがきを書いた。『生きて帰ってきました。いつでも面会できるので、来てください』。

たったこれだけ書いたら、はがきがいっぱいになった。

初めて書く左手での字。ペン先が思うように動かない。小学一年生が書くよりも大きな字だった。

その左手で原稿のスピードを競う新聞記者になるとは・・・いま思うと村上は感無量である。

除隊した村上は、昭和二十年四月、明大の予科に入った。明治には福中ラグビー部時代の先輩や同僚が、みんな進んでいたからだ。

終戦を迎えたその年の秋から、北島忠治監督のもとで練習が始まる。村上が中学時代に、すでに明大の主将をしていて指導を受けた新島清(中12回・九州ラグビー協会書記長・新島酢造社長)も復員して八幡山の合宿にいた。その他、安武恒夫(中20回・三井東圧化学本社樹脂加工事業部) 久羽博(中22回・前福大ラグビー部監督)ら。

二十一年から大学ラグビーが復活した。村上は練習の相手をしながら、ひそかにからだでタマを受ける方法を練習していた。手がないというのは致命的である。しかし、そのかわりをするものが、なにかある······オープンに、 けあげられたボールに、からだごとまるめながら飛びついていった。

『オイ。選手よりうまかったぞ。つぎの東大戦に出て見ろ』

合宿の監督室の前を通り過ぎようとしたとき、ガラガラと窓をあけて北島監督の声。

『出ろ、出ろ、東大は強いんだ』と新島がけしかける。

こうして明治に、有史いらいの隻腕ラガーが誕生する。

村上は左のバックロー。雨のなかの東明戦は、前半3-3の同点だった。後半村上はマークされている安武と久羽の間に入ってパスを受け、東大のラインを突破して殊勲のトライ。

『たしかにパスがのびない。手さきでぶらさがるようなタックルはできない。そのかわり、相手より速いスピードでぶつかってタックルをする。必ず倒れる』村上方式の突進型タックルはすごい威力を発揮した。そして学部二年のときにFWのリーダー、三年でキャプテンにおさまる。

『人と同じに、なんでもやる。同情はきらいなんだ。フロに入ったって背中を流してもらったりはしない。右腕にタオルを巻きつけ、左手で引っ張る。あの努力で名プレーヤーになった』安武の村上感である。

『要するに人間、訓練だ。なんの不自由もないねぇ』

十八年十一月八日。あの日のことを思えば、すべてが解決するのである。

二人乗りの九九式艦爆、甲種予科練の村上一等飛行兵曹はブーゲンビル島の敵輸送船団を急降下爆撃するとき、グラマンに右手を撃ち抜かれた。搭乗機も風防や車輪の一方を失っていた。

ぶらさがった右手の出血を止めることもできぬまま二時間の洋上飛行。片足着陸の愛機は、とんぼがえりになって止まった。

『オイ、村上は脈がない』

『目だけ、ぎょろりとしているナ。リンゲルだ』

精神力だけで生きていた村上はこのときの軍医たちの会話を、いまでも覚えている。死ぬか生きるかの瀬戸ぎわの体験は、すべてのものを克服する。

『中学時代から熱血漢でね。人生意気に感じて、すぐ“慨嘆”という。そこでみんなが〝ガイタン”と呼んだ』と先輩の新島。

篠栗のワルソーでもあった。

『ミッション(福岡女学院)の女の子に、村上がはがきのラブレターを書いた。そのおっかさんが、学校にどなり込んできた。はがきで出すとは••••••と白川宗夫先生 (“ヨゴレ”昭和14年30年、数学、のち泰星高校・4年4月死去) も、さすがにおこらなかった』

いっしょにラグビー部に入った加勢田太郎(中20回・九州電気安全協会)の思い出。

南郷少佐や片翼帰還の樫村機にあこがれて、五年の夏休み、一級先輩の斉藤堯(中2回・東京都北多摩郡清瀬町、労働省産業安全研究所庶務課長) や井口保生(中20回戦死)らと予科練に入っていらい生きてきたこの道。酒を飲むと、いまでも片腕飛行の〝ラバウル航空隊〟の踊りが飛び出す。

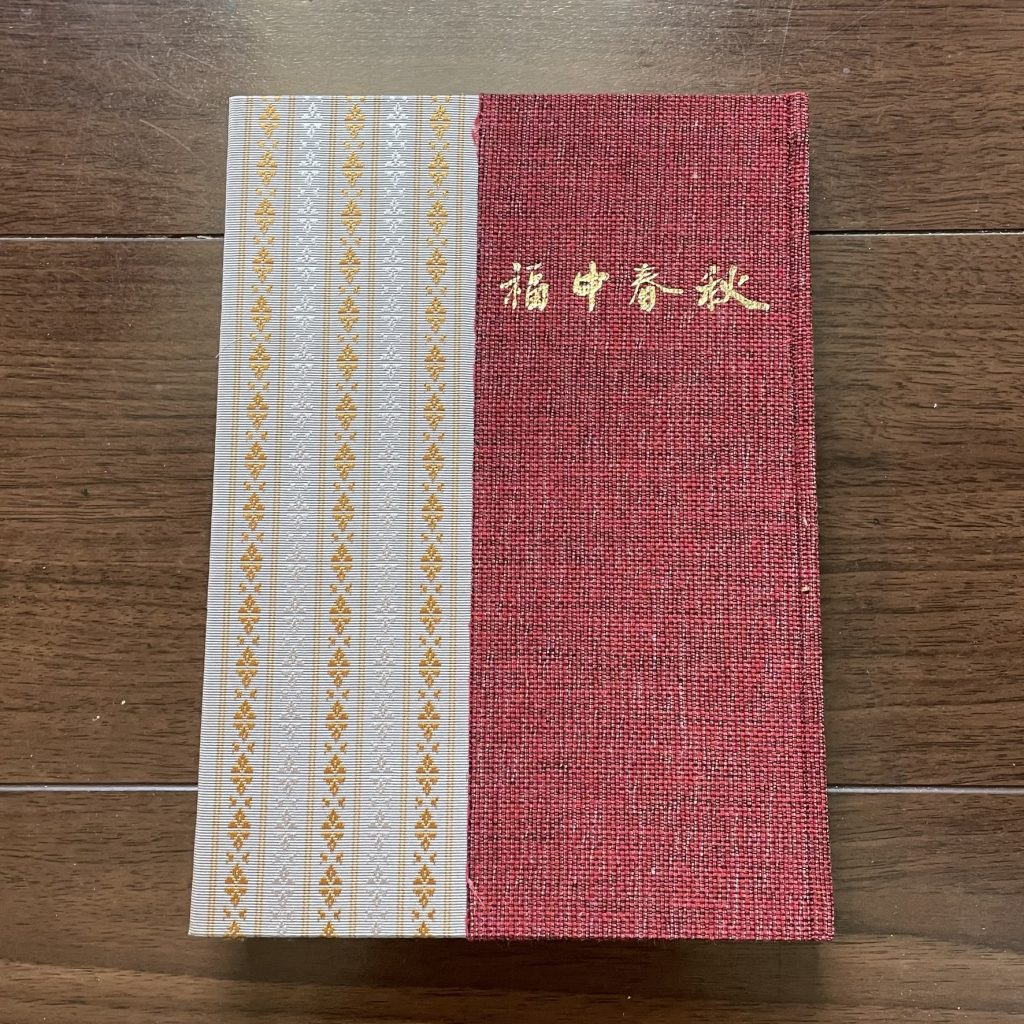

(昭和46年7月 西日本新聞社発行「福中春秋」P.98)